DESCARTES ET LA SCIENCE MODERNE

- damienclergetgurna

- 23 oct. 2025

- 62 min de lecture

Dernière mise à jour : 6 déc. 2025

Au début du 20ième siècle, l'écrivain anglais G.K. Chesterton observait : “L’opinion d’un homme sur les tramways nous importe, son opinion sur Boticelli nous importe, mais sur l’ensemble des choses, son opinion n’a pas d’importance. (...) Tout importe sauf le tout". Chesteron constate donc que la disqualification sociale des grandes théories générales relevant de la métaphysique s'est opérée au profit de deux grandes catégories de discours : l’opinion d’un homme sur les tramways a de l’importance, parce qu’elle fait intervenir une expertise technique qui a de l’autorité; et l’opinion d’un homme sur Boticelli a de l’importance, parce qu’elle fait intervenir des vérités de fait (sur la vie de l’artiste et sur ses œuvres) qui sont empiriquement constatables. Dans ces deux domaines, il y a encore place pour une vérité dont l’autorité est socialement reconnue et qui permet de distinguer entre une opinion droite (“ortho-doxe”) et une opinion déviante (“hérétique”). L’opinion d’un ingénieur sur les tramways importe davantage que l’opinion de n’importe qui; et l’opinion d’un historien de l’art sur Boticelli a évidemment plus de valeur que celle de n’importe quel béotien. En revanche, sur le Tout, il est admis que l’opinion d’un homme a autant de valeur -c’est-à-dire aussi peu de valeur- que l’opinion de n’importe qui d’autre.

Le discrédit social des grandes constructions métaphysiques profite donc à un autre régime de connaissance qui se veut plus rigoureux parce que justement délivré de toute prétention spéculative. C’est précisément cette volonté de laisser derrière soi ce qu’il appelait “l’âge métaphysique”, au profit d’une stricte connaissance des “lois” de fonctionnement de la Nature, qui caractérisait aux yeux d’Auguste Comte, l’esprit humain parvenu à sa pleine maturité. "L’âge positiviste", celui de la science moderne, se veut affranchi de toute considération métaphysique. Et c’est dans la mesure même où il ne s’occupe que des faits observables et uniquement d’eux, qu’il peut prétendre à une autorité dont aucune connaissance métaphysique ne pourra jamais se prévaloir.

De manière générale, nous sommes tous un peu les héritiers d'Auguste Comte : nous admettons que la science moderne, celle du physicien, est un régime de connaissance affranchi de tout présupposé métaphysique. Implicitement, nous admettons comme une chose allant de soi que les vérités scientifiques n’ont rien à voir avec le domaine des idéologies. Cette conviction, nous y tenons fermement en nous racontant inlassablement l’histoire du procès de Galilée. Dans cette histoire, Galilée est la figure du scientifique éclairé qui défend farouchement l’indépendance du savoir scientifique contre les prétentions illégitimes de l’Eglise a vouloir le régenter. Dans cette histoire, Galilée est celui qui a marqué clairement et courageusement qu’une vérité scientifique (comme celle de l’héliocentrisme) ne devait pas dépendre de nos croyances religieuses. A la condamnation de l’Eglise, le savant opposait en effet l’autorité têtue de la vérité du fait : “et pourtant, elle tourne !”. Cela signifiait que, à ses yeux, le savoir scientifique devait être pensé comme libéré de la tutelle de toute croyance religieuse, que ce savoir scientifique disposait d’une légitimité sui generis, fondée sur la seule autorité des faits. Émerge donc avec Galilée cette figure inédite du “savant”, qui n’est ni un théologien ni un philosophe, mais un “scientifique”. Cette figure-là du scientifique est désormais tellement installée dans notre horizon que son existence même a pris pour nous des airs d’évidence aveuglante. Ainsi avons-nous pris l’habitude de distinguer, sans plus nous interroger sur le fondement de cette distinction, la figure du “scientifique” et celle du “littéraire”. La distinction entre les deux va de soi, elle est socialement admise, culturellement intériorisée et, par conséquent, jamais vraiment interrogée. Mais, dans le fond, que vaut-elle ?

C’est la question que nous allons suivre : que vaut la prétention du savoir scientifique à être un savoir autonome, affranchi de toute tutelle religieuse ou métaphysique ? Plus précisément, que vaut cette autorité du “fait scientifique” sur laquelle le scientifique s’appuie pour défendre son droit à n’avoir de compte à rendre à aucune autre autorité, qu’elle soit politique ou intellectuelle ?

PREMIERE PARTIE : L'AUTORITE DU FAIT : L'EMPIRISME SCIENTIFIQUE

§11- Robert Boyle

« Notre fondation a pour but la connaissance des causes et des mouvements secrets des choses, ainsi que l'élargissement des limites de l'empire humain pour accomplir tout ce qui est possible. (...) Nous imitons également les vols d'oiseaux et avons atteint certains degrés de vol dans l'air. Nous disposons de navires et de bateaux pour aller sous l'eau et affronter les mers, ainsi que des ceintures et des dispositifs de flottaison pour la natation. Nous avons diverses horloges curieuses et d'autres mouvements similaires, ainsi que certains mouvements perpétuels. Nous imitons également les mouvements de créatures vivantes à l'aide d'images d'hommes, de bêtes, d'oiseaux, de poissons et de serpents. Nous disposons également d'un grand nombre d'autres mouvements variés, remarquables par leur égalité, leur finesse et leur subtilité » F. Bacon, La nouvelle Atlandite

Le savoir scientifique est un savoir qui a fait ses preuves. "Les théories scientifiques sont tirées de façon rigoureuse des faits livrés par l'observation et l'expérience". "Il n'y a pas de place dans la science pour les opinions personnelles, goûts et spéculations de l'imagination". "La science est objective". "On peut se fier au savoir scientifique parce que c'est un savoir objectivement prouvé".... Ce type d'énoncés résume, je pense, le point de vue commun sur ce que l'on considère aujourd'hui comme la science. Cette conception remonte à la révolution scientifique du 17e siècle, œuvre de ces grands pionniers que furent Galilée et Newton. Le philosophe Francis Bacon et ses contemporains ont dépeint avec justesse l'attitude de leur temps face à la science lorsqu'ils écrivaient que, pour comprendre la Nature, il faut consulter la Nature elle-même et non les écrits d'Aristote. Les progressistes du 17e siècle considéraient que les philosophes de la Nature du Moyen Âge se trompaient en faisant des écrits de l'Antiquité, ceux d'Aristote surtout, mais aussi de la Bible, les sources de leur savoir scientifique. Aiguillonnés par les succès des "grands expérimentateurs" comme Galilée, ils en vinrent de plus en plus à voir en l'expérience la source de la connaissance. C'est seulement après les réussites spectaculaires de la science expérimentale que ce point de vue fut affiné. "La science est une construction bâtie sur des faits", écrit J.J. Davies dans son livre On the scientific Method).

Dans cette révolution intellectuelle que marque l'avènement de la science moderne, Robert Boyle représente une figure exemplaire, car pour lui justement la valeur d’une théorie se mesure à l’épreuve des faits et uniquement à l’épreuve des faits. La conception que Boyle se faisait du nouveau savoir scientifique était ainsi entièrement fondée sur l'autorité du « fait ». Son raisonnement pourrait se résumer, assez grossièrement, en deux points.

Premièrement, le fait n'est pas simplement une chose que l'on observe passivement, comme si l’esprit était une cire molle; le fait est d'abord et avant tout ce que l'on « fait », au moyen d'une expérimentation qui produit activement le phénomène observable. Ce n'est pas la nature qui nous apprend ce qu'il y a à connaître, parce que justement la nature cache jalousement ses secrets et qu'il faut donc la forcer à se montrer. L'expérimentateur est celui qui préside à cette révélation. Ce rapport actif à l'expérience (qui devient donc une expérimentation) est ce qui distingue en propre la nouvelle science physique. Nombreux sont les observateurs avertis qui ont été attentifs à ce phénomène : c’est ce qu’observe Bacon de Vérulam dès 1620, dans l’ouvrage qu’il consacre à la nouvelle méthode scientifique qui prévaut en physique (novum organum) : “Les philosophes qui se sont mêlés de traiter des sciences se partageaient en deux classes, savoir : les empiriques et les dogmatiques. L’empirique, semblable à la fourmi, se contente d’amasser et de consommer ensuite ses provisions. Le dogmatique, tel que l’araignée, ourdit des toiles dont la matière est extraite de sa propre substance. L’abeille garde le milieu; elle tire la matière première des fleurs des champs et des jardins; puis, par un art qui lui est propre, elle la travaille et la digère. (...) Ainsi, notre plus grande ressource et celle dont nous devons tout espérer, c’est l’étroite alliance de ces deux facultés : l’expérimentale et la rationnelle”.

Le principe même de la méthode scientifique, c’est que l’esprit n’est plus passif devant la nature, il n’attend plus que la nature lui montre ce qu’il doit connaître. Il n’est pas comme un élève qui attend sagement que son maître lui enseigne la vérité; il est, dit Kant dans la Critique de la Raison pure, comme un juge qui attend que l’accusé réponde à ses questions et qui contraint l’accusé à lui révéler ses secrets. La vérité scientifique n’est donc ni reçue exclusivement par l’observation, ni déduite exclusivement par la raison. Elle est un mixte des deux. C’est cette activité de la raison au sein même de l’observation qu’exprime d’ailleurs la nouvelle “méthode expérimentale”. Il ne s’agit pas tant d’observer des faits que de les “faire”, de les produire activement au moyen d’un dispositif artificiel. C’est par exemple ce que réalise Galilée pour étudier les lois de la chute des corps. Il crée un dispositif, un “plan incliné”, qui permet de contrôler minutieusement la chute d’une bille. C’est aussi ce que fait Robert Boyle lorsqu’il crée sa pompe à vide qui permet d’observer dans des conditions simplifiées les variations d’un tube à mercure.

Mais deuxièmement, ce faisant, l'homme de science se contente d’abord de mettre en évidence les phénomènes (littéralement : ce qui apparaît). L'explication qu'il en fournit (la théorie) est quant à elle seconde ; et surtout, cette explication n'a jamais la même autorité que le « fait » ! Une théorie explicative demeure révisable, discutable, ouverte à la discussion... mais le fait, lui, celui par exemple qui se trouve reproduit dans le dispositif de la chambre à vide, le fait est établi sans contestation possible. Ce modèle de la connaissance libère donc le savoir de toute présupposition métaphysique (par exemple concernant l'existence d’un vide qui serait un “rien”), puisqu'elle ne présuppose rien d'autre que les faits. Elle rend même la connaissance métaphysique assez suspecte, puisqu'une théorie de ne peut valoir que dans sa capacité à rendre compte des faits... Or, le propre du savoir métaphysique est justement de prétendre aller au-delà des faits. Aucun fait observable à l'intérieur de la chambre à vide ne permet de se prononcer sur l'existence ou la non-existence du vide.

§12 Hannah Arendt

Cette nouvelle façon d'approcher la connaissance ne libère pas seulement le savant (celui qui s'occupe des faits, rien que des faits) de toute autorité qui prétendrait peser sur lui de l'extérieur. Elle dessine également en creux le modèle d'une nouvelle forme d'organisation politique, qui reposerait sur l'idéal d'un consensus minimal. Au lieu de postuler qu'un corps politique ne devrait son unité politique qu'à l'imposition de certaines convictions fondamentales partagées par tous les membres de la communauté, la « science moderne » permet de concevoir une unité fondée sur le partage de faits communs, reconnus par tous et garantissant l'existence d'un monde partagé. C'est sur la base de cet horizon commun que peuvent s'exprimer les désaccords au sujet de ce qu'il s'agit de penser ou de croire, désaccords qui -a minima -supposent que les avis opposés portent sur les mêmes faits et non pas sur des « faits alternatifs ».

L'autorité politique ne procède plus d'en haut, d'un pouvoir qui imposerait une croyance ; mais d'en bas, d'un monde partagé de faits qui n'en imposent aucune et laisse donc indéfiniment ouvert l'espace du débat public. Ainsi peut-on résoudre le problème brûlant posé par les guerres de religion, à travers l'instauration d'une société pluraliste, dans laquelle l'expression de nos désaccords serait non plus interdite mais rendue possible par un consensus minimal au sujet des faits qui font l'objet de ces désaccords. Ainsi Hannah Arendt, dans son article « Vérité et politique » (1967), publié dans la Crise de la Culture,

conçoit-elle le modèle d'une société pluraliste où la liberté d'opinion serait rendue possible en même temps que contenue dans ses effets potentiellement déstructurant pour l'unité politique, au moyen d'une information fiable sur les faits : « Les faits sont la matière des opinions, et les opinions, inspirées par différents intérêts et différentes passions, peuvent différer largement et demeurer légitimes aussi longtemps qu'elles respectent la vérité de fait. La liberté d'opinion est une farce si l'information sur les faits n'est pas garantie et si ce ne sont pas les faits eux-mêmes qui font l'objet du débat. En d'autres termes la vérité de fait fournit des informations à la pensée politique tout comme la vérité rationnelle fournit les siennes à la spéculation philosophique ».

De ce point de vue, l'émergence des « faits alternatifs » (fake news) pose alors un problème politique tout à fait inédit car le désaccord y prend une dimension beaucoup plus redoutable. A l’ère de la post-vérité, notre désaccord ne porte plus sur le jugement et l'explication qu'il convient de donner à des faits qui seraient connus (et reconnus) de tous. Au contraire, à l'âge de la post-vérité, le désaccord porte désormais sur l'existence du fait lui-même et la possibilité que nous aurions de dire consensuellement qu'il se passe réellement quelque chose (par exemple : un réchauffement climatique) : « Puisque ces vérités de fait concernent des problèmes dont l'importance politique est immédiate, ce qui est en jeu ici est bien plus que la tension, peut-être inévitable, entre deux modes de vie dans le cadre d'une réalité commune et communément reconnue. Ce qui est en jeu ici, c'est cette réalité commune et effective elle-même, et véritablement il s'agit d'un problème politique de premier ordre. »

Toutefois, cette façon d'asseoir et de défendre l'autorité du fait repose sur une distinction admise entre le fait lui-même et l'explication qu'on en donne (ou l'opinion qu'on s'en fait). Jugements de faits et jugements d'opinion doivent être clairement distingués. Toute l'autorité dont jouit le fait, tant chez Boyle que chez H. Arendt, repose alors sur la conviction qu'une telle distinction est non seulement pertinente mais également nécessaire. Une chose est le fait qu'on observe, autre chose l'explication qu'on prétend en donner. Il peut y avoir désaccord sur la seconde, mais il ne saurait exister (à moins d'une mauvaise foi patente) de désaccord concernant la première : « Les faits, écrit Arendt, sont au-delà de l'accord et du consentement, et toute discussion à leur sujet -tout échange d'opinions qui se fonde sur une information exacte -ne contribuera en rien à leur établissement. On peut discuter une opinion importune, la rejeter ou transiger avec elle, mais les faits importuns ont cette exaspérante ténacité que rien ne saurait ébranler, sinon de purs et simples mensonges ». L'explication que donne H. Arendt du phénomène des « Fake News » ne la conduit nullement à remettre en cause cette autorité infrangible du fait. Elle ne voit pas, dans ce phénomène, autre chose qu'une forme de mauvaise foi, de pathologie sociale. Ce que ce phénomène inquiétant révèle, aux yeux de Arendt, c'est surtout une logique propre aux sociétés démocratiques, logique qui conduit chacun à refuser toute autorité, fut-elle l'autorité du fait.

§13 Galilée

Mais cette confiance accordée au caractère « despotique » du fait si la science tire de là son autorité incontestable, est-elle réellement bien fondée ? Sur quoi se fonde-t-elle ?

Elle semble reposer sur une distinction tacite entre deux genres d'attitudes : “expliquer” et “comprendre”. Si nous prenons un texte écrit, la « compréhension » de ce texte passe par un processus d'interprétation qui nous est assez familier. Or, lorsque nous interprétons un texte (ou une suite de mots), nous cherchons à dégager le « sens » de ce texte. Et le sens du texte, nécessairement, n'est pas le même suivant l'interprétation que nous en donnons. Interprétée d'une certaine manière, par exemple, une suite de mots pourra être conçue comme une façon de consentir (exemple : « je le veux », prononcé le jour d'un mariage) ou plutôt comme une façon de revendiquer et de commander (« je le veux » prononcé par un souverain). Dans leur matérialité, les mots ne changent pas, mais leur signification elle change grandement au gré de l'interprétation. Or, ni un mot ni un texte ne sont réductibles à leur matérialité sonore ni à leur matérialité graphique. Un mot n'est proprement un « mot » que s'il est doté d'une signification. De sorte que si notre interprétation modifie la signification du mot, nous pouvons dire du même coup qu'elle change aussi la nature même de ce mot. Lorsque nous ignorons tout d'une langue étrangère, nous entendons la même séquence phonique que n'importe quel locuteur familier de cette langue. Mais notre oreille est incapable de découper cette suite sonore en unités de signification pertinentes. Faute de savoir interpréter correctement ce que nous entendons, nous n'entendons donc tout simplement pas les mêmes mots. Cela revient à dire que la nature d'un texte n'est jamais indépendante de la façon dont nous comprenons ce texte.

A l'inverse, lorsque nous « expliquons » un phénomène, nous cherchons simplement à dégager la cause de ce phénomène et non pas à en délivrer le sens par une interprétation. Or, trouver la cause d'une chose ne modifie en aucune manière la nature même de la chose que nous considérons. Le « fait » qu'il existe par exemple un phénomène de marée n'est nullement affecté par l'explication que nous en donnons (que nous supposions pour l'expliquer l'influence de la lune ou bien -comme Galilée le faisait -le mouvement de la Terre).

C'est à Galilée lui-même que remonte la première utilisation de cette distinction pour justifier l'indépendance revendiquée du savoir scientifique par rapport à la théologie. Le fondement de cette indépendance est la conviction énoncée par Galilée que le modèle du « texte », modèle qui appelle nécessairement une interprétation lorsque nous parlons de la Bible, doit être entendu différemment lorsque nous parlons du « grand livre de la nature» : « La philosophie est écrite dans ce livre gigantesque qui est continuellement ouvert à nos yeux (je parle de l'Univers), mais on ne peut le comprendre si d'abord on n'apprend pas à comprendre la langue et à connaître les caractères dans lesquels il est écrit. Il est écrit en langage mathématique, et les caractères sont des triangles, des cercles, et d'autres figures géométriques, sans lesquelles il est impossible d'y comprendre un mot. Dépourvu de ces moyens, on erre vainement dans un labyrinthe obscur » (L'essayeur, 1620). Si la nature peut être désignée comme un « texte », c'est uniquement en ce qu'elle est comparable au contenu du texte biblique : tous deux témoignant de la grandeur de Dieu. Mais contrairement au texte biblique, la nature n'est pas écrite dans un langage équivoque qu'il faudrait nécessairement "interpréter". Autant le texte révélé peut nous laisser parfois dans l'embarras, parce que son équivocité exige absolument qu'il soit interprété. Autant ce n'est pas le cas de ce que l'on trouve dans la Nature : car là, il n'y a rien à interpréter. Les faits observés à travers la lunette astronomique sont par eux-mêmes évidents (évidence : ce qui se donne à voir de soi-même). Il n’y a aucune équivocité possible à leur sujet.

Dans sa lettre de 1616 à Christine de Lorraine, Galilée franchit même un pas de plus, pas de trop qui lui valut tous ses embarras avec l'inquisition : non content d'affirmer l'indépendance du savoir scientifique par rapport à l'autorité théologique, l'astronome s'y fera lui-même théologien en prétendant soumettre l'autorité théologique au savoir scientifique. Inversion de hiérarchie qui, d'une certaine manière, se justifie pleinement si nous considérons -comme Galilée -que la Nature (tout comme la Bible) nous parle de Dieu. Le « texte de la Nature » devient alors, potentiellement, un nouveau texte saint, beaucoup plus fiable en lui-même que le texte approximatif de la Bible : « L'Écriture Sainte et la nature procèdent également du Verbe divin, celle-là dictée par l'Esprit-Saint, et celle-ci exécutrice parfaitement fidèle des ordres de Dieu ; or, alors qu'il est convenu que les Écritures, pour s'adapter aux possibilités de compréhension du plus grand nombre, disent des choses qui diffèrent beaucoup de la vérité absolue, du fait de leur genre et de la signification littérale des termes, la nature au contraire se conforme inexorablement et immuablement aux lois qui lui sont imposées sans en franchir jamais les limites et ne se préoccupe pas de savoir si ses raisons cachées et ses manières d'opérer sont à la portée de nos capacités humaines. Il en résulte que les effets naturels et l'expérience des sens que nous avons devant les yeux, ainsi que les démonstrations nécessaires que nous en concluons, ne doivent d'aucune manière être révoqués en doute ni a fortiori condamnés au nom des passages de l'Écriture, quand bien même le sens littéral semblerait les contredire. Car les paroles de l'Écriture ne sont pas astreintes à des obligations aussi sévères que les effets de la nature et Dieu ne se révèle pas moins excellemment dans les effets de la nature que dans les Écritures sacrées »

En distinguant très clairement l'explication physique du genre de l'interprétation biblique, l'astronome a posé le fondement de l'autorité incontestable et indiscutable que l'on doit prêter à un « fait »... et par là aussi le fondement de l'indépendance que le savoir scientifique pouvait légitimement revendiquer face au savoir théologique. Aucune parole révélée ne saurait nous forcer à remettre en cause l'évidence des faits observés : "Et pourtant, elle tourne !"

PARTIE II : DESCARTES : Le rationalisme scientifique

§21- Ce n’est pas la science qui dépend du fait, mais l’inverse

Nous pouvons cependant nous demander ce que vaut réellement cette affirmation ? Est-elle si évidente qu’elle le semble ? Après tout, pourrions-nous faire remarquer, un fait -avant même d'être expliqué- doit d'abord être décrit... et cette description ne passe pas seulement par un langage mathématique ; elle passe aussi par un "langage d'observation" qui transforme inévitablement le fait observé en un phénomène linguistique. Les faits sont décrits à l'aide de mots, et les mots sont des réalités qu'on doit « interpréter ». Si nous prenons par exemple certains « faits historiques », ce n'est pas la même chose de dire qu'il y avait « foule » à l'investiture du nouveau président élu des Etats-Unis que dire qu'il y avait 50 000 personnes présentes ce jour-là. De même, décrire la « Guerre » en Ukraine comme une « opération spéciale » est un choix interprétatif que le fait en lui-même ne permet pas de trancher, puisqu'il s'agit bien du même fait. Parler à cet égard de « mensonge politique » reviendrait à considérer que le fait « parlerait » de lui-même, que le fait montrerait de lui-même, en toute transparence, ce qu'il est. Mais ce n'est jamais le cas. Si le fait est par lui-même évident, il faut ajouter aussi qu'il demeure muet tant qu'il n'est pas décrit. Le fait ne dit ce qu’il est que s'il est nommé ; et le choix du nom est déjà une façon d'interpréter le fait.

Pour décrire correctement un fait, on doit donc déjà disposer d'un cadre interprétatif général qui permette de montrer ce qu'il se passe réellement. La moindre expérimentation suppose donc déjà, en amont, une théorie à l'intérieure de laquelle le phénomène observé reçoit sa signification factuelle. C'est la raison pour laquelle Descartes, dans la sixième partie du Discours de la méthode, contre la vision empiriste de la science défendue par Boyle, refuse de faire dépendre la valeur de notre savoir de l'autorité du fait expérimental. Car ce qu'il se passe dans la chambre à vide de Boyle est un phénomène tellement « rare et étudié »» qu'il suppose pour être décrit correctement que nous disposions déjà par avance d'un vocabulaire précis et efficace. Or, un tel vocabulaire dépend d'une théorie scientifique générale qui doit logiquement précéder l'expérimentation : « Je remarquais, touchant les expériences, qu'elles sont d'autant plus nécessaires qu'on est plus avancé en la connaissance ; car, pour le commencement, il vaut mieux ne se servir que de celles qui se présentent d'elles-mêmes à nos sens, et que nous ne saurions ignorer pourvu que nous y fassions tant soit peu de réflexion, que d'en chercher de plus rares et étudiées : dont la raison est que ces plus rares trompent souvent, lorsqu'on ne sait pas encore les causes des plus communes, et que les circonstances dont elles dépendent sont quasi toujours si particulières et si petites, qu'il est très malaisé de les remarquer ».

Ce n'est donc pas le fait qui donne son autorité au savoir scientifique, mais plutôt l'autorité du savoir scientifique qui peut seule donner au fait sa force de persuasion. Par conséquent, l'autorité du « fait scientifique » est moins l'autorité du fait en lui-même que l'autorité de la science. Ce n'est pas parce qu'elle s'appuie sur des faits que la science a pour nous de l'autorité, mais c'est plutôt parce qu'ils résultent de la science que certains faits, parce qu'ils sont prouvés « scientifiquement » ont pour nous une autorité absolue. Ce qui compte dans le « fait scientifique » n'est pas qu'il soit un « fait », mais qu'il soit « scientifiquement établi ». Or ce qui donne son autorité au savoir scientifique, en ce cas, qu'est-ce donc ? Ce sont, comme va le montrer Descartes, certains présupposés métaphysiques.

§22 Les fondations métaphysiques de la science moderne

En effet, l'affranchissement du savoir « scientifique » à l'égard de toute tutelle métaphysique, donc d'un régime général du savoir qui se nommerait classiquement « philosophie », est justement ce que refuse le “rationalisme”. Ainsi que le remarque Descartes au début des Méditations métaphysiques, le savoir scientifique moderne doit a minima présupposer au moins deux thèses métaphysiques qui n’ont rien à voir avec l’expérience et qui sont la garantie de son bon fonctionnement : premièrement, pour qu'une science physique soit possible, il faut admettre qu'il existe quelque chose comme un monde physique hors de nous, monde physique accessible par l'observation sensible de l'expérimentateur. Or cette thèse n'a rien d'assuré et l'existence du monde est un engagement métaphysique que l'on pourrait facilement discuter.

Deuxièmement, pour qu'une science physique soit possible, il faut que la description que nous puissions faire de ce monde mobilise une démonstration mathématique. Et là encore, il nous faut présupposer la vérité nécessaire de certains énoncés du genre : 2 + 2 = 4. Certes, nous ne pouvons mentalement douter que 2+2 = 4 ; mais cette certitude subjective n'est aucunement la garantie d'une vérité objective. Un « malin génie » pourrait fort bien vouloir que je me trompe toutes les fois que je procède à cette addition. Le caractère « nécessaire » de la démonstration n'est donc nullement la garantie de sa vérité. Ce qui revient donc au final à admettre deux choses : d'une part, le savoir scientifique n'est pas -contrairement à ce qu'on pouvait croire- affranchi de tout engagement métaphysique ; et d'autre part, l'engagement métaphysique qui lui sert de support demeure sujet à caution.

Plutôt que de tenter d'affranchir le savoir scientifique de toute présupposition métaphysique (à la manière de Boyle), il s'agit donc au contraire pour Descartes de fonder ce nouveau régime de connaissance sur des racines métaphysiques qui soient à la fois indubitables et qui permettent de supporter théoriquement le « tronc » de la science physique moderne. Et l'immense originalité du « cogito » tient précisément à cela.

Car ce « cogito » a deux caractéristiques remarquables : premièrement il est la seule vérité qui résiste à un doute systématique et déraisonnable, donc la seule vérité qui soit absolument indubitable. En bâtissant sur lui tout l'édifice de la connaissance, nous disposons donc d'une base solide qui ne menace pas de s'effondrer aussi facilement qu'un système de connaissance qui serait classiquement fondé sur l'existence de Dieu ou sur l'existence du monde.

Ensuite, le fait de placer cette première vérité au fondement de toute notre connaissance justifie par avance le style de la nouvelle connaissance « scientifique ». En effet, l'idée selon laquelle nous ne pourrions prétendre connaître réellement et indubitablement que ce que nous sommes capables de « faire », en produisant activement la vérité, cette idée place le sujet connaissant au centre de la connaissance. C'est bien cette idée qui est au cœur du fait scientifique, qui n'est jamais un simple fait d'observation mais la mise en œuvre d'un protocole visant à produire, sous notre regard, le fait lui-même. Et c'est bien cette idée qu'exprime la volonté cartésienne de placer le « je pense » en position de vérité première.

§23- Le “cogito” comme nouveau point d’Archimède de la connaissance

De cette décision de placer le « je pense » en position de « point d'Archimède » relèvent cinq conséquences fondamentales pour notre compréhension du savoir :

1) D'abord, le cogito cartésien opère une véritable révolution copernicienne, dans l'ordre métaphysique : Dieu n'est plus le centre, ni le point d'Archimède sur lequel repose l'ordre de création. Le nouveau point d'Archimède, c'est le sujet pensant. C'est la formulation en condensé de ce que nous pourrions appeler « l'humanisme classique », au cœur de toute modernité, et qui trouve une application aussi bien dans le domaine moral que politique ou esthétique. Par exemple, dans le domaine politique, la conséquence de ce renversement cartésien est que la source de la légitimité du pouvoir ne peut plus être Dieu. Le pouvoir ne vient plus d'en haut, par délégation divine, mais d'en bas, par consentement humain....ce qu'exprimera très clairement la philosophie de Thomas Hobbes. Et dans le domaine moral, cela signifiera encore que la loi n'est pas une loi divine ni une loi de la nature, mais une "loi de la raison". C'est à Kant que nous devrons ce renversement copernicien en matière morale.

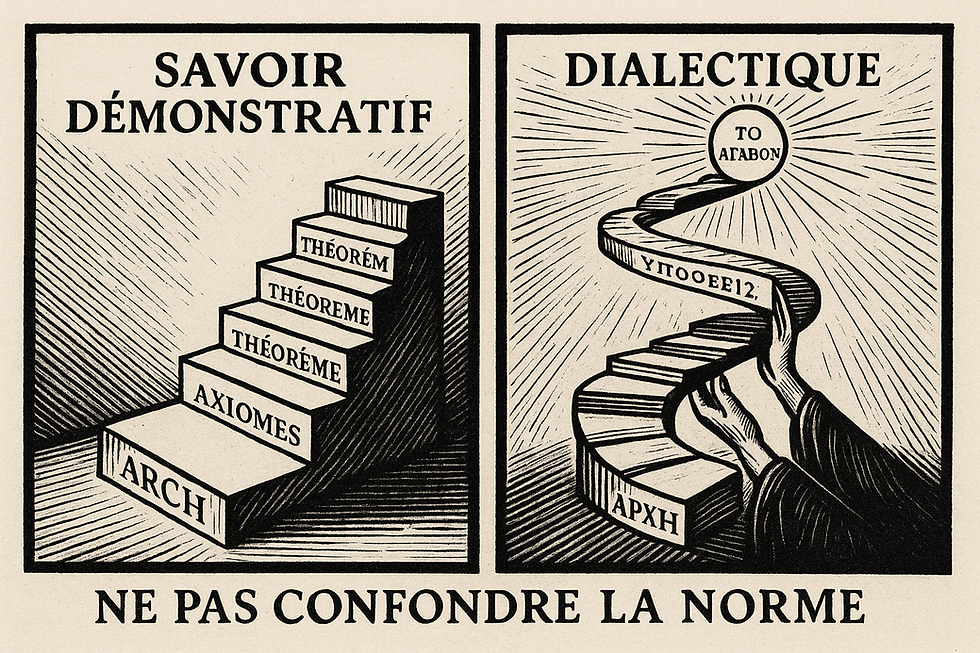

2) Cette inversion ne veut pas dire que l'Homme prendrait soudainement la place de Dieu en devenant le créateur de toutes choses. En fait, cette inversion n'est possible que si nous basculons en même temps du domaine de l'ontologie au domaine de l'épistémologie : du point de vue ontologique Dieu (ou le Monde) reste bien « premier », « principiel ». Mais la connaissance que nous avons de l'existence de Dieu (ou de l'existence du monde) ne saurait quant à elle venir en premier. La révolution cartésienne opérée par le cogito consiste donc à promouvoir l'épistémologie en position de « philosophie première » (au détriment de l'ontologie). Au commencement, il ne s'agit pas de poser l'être mais le savoir. La métaphysique n'est plus, comme chez Platon, indexée sur l'ontologie (le discours sur l'être). Elle est indexée sur l'épistémologie (le discours sur la connaissance). La métaphysique désigne traditionnellement la science des premières causes et des fins ultime. Elle est donc une science qui porte sur la cause de tout ce qui existe et sur la fin ultime de tout ce qui vit; elle n’est pas une science qui porte sur ce que je sais, mais une science qui porte sur ce qu’il y a. Or, avec Descartes, la “philosophie première” n’est plus que la science des premiers axiomes de notre connaissance.

Du même coup, le rôle que joue la métaphysique dans l’édifice de la connaissance n’est plus aussi essentiel qu’il pouvait l’être auparavant. Pour Platon, comme pour Aristote puis Thomas d’Aquin, la métaphysique couronne l’édifice de la connaissance parce qu’elle porte sur ces choses qu’il est le plus important et le plus fondamental de connaître. Rien n’importe autant que le Tout. Ainsi, dans l’allégorie de la caverne, le terme de la trajectoire que suit le prisonnier libérer est de contempler le soleil qui symbolise l’Idée du Bien, source de tout être et fin de toutes choses. A cette image d’une ascension progressive de l’âme, Descartes préfère une autre image. Celle de l’arbre. On trouve cette image dans la lettre-préface aux principes de la philosophie : “toute la philosophie est un arbre, dont les racines sont la métaphysique, le tronc est la physiques et les branches qui sortent de ce tronc sont toutes les autres sciences qui se réduisent à trois principales, à savoir la médecine, la mécanique et la morale, qui présupposant une entière connaissance des autres sciences, est le dernier degré de la sagesse”. Ce qui porte l’arbre, ce sont évidemment les racines, donc la métaphysique, la “philosophie première”. Mais elle n’est première que dans un ordre des raisons, parce qu’elle vient nécessairement en premier et que l’arbre a besoin de ses racines pour croître. En revanche, elle n’est pas première en dignité. Ce qui est le plus important pour nous, dans l’arbre, c’est le tronc qui croît sans cesse et bien sûr, surtout, les fruits que nous pouvons cueillir, qui -pour Descartes -résultent de toutes les branches pratiques de la connaissance, donc de tout ce qui est science appliqué : médecine, mécanique, morale (entendue au sens large comme la connaissance de la façon dont il convient de mener sa vie).

On trouve le même ordre de préséance affirmé dans une lettre de Descartes du 28 juin 1643. Le philosophe avait une groupie célèbre en la personne de la princesse Elisabeth de Suède, avec qui il échangea une correspondance abondante. L’essentiel de leur conversation épistolaire portait justement sur des questions morales. La princesse Elisabeth faisait part à Descartes des problèmes qu’elle rencontrait quotidiennement, notamment dans sa gestion des émotions, et Descartes lui répondait immanquablement en lui donnant quelques conseils. C’est un véritable coaching thérapeutique qu’il exerce auprès d’elle, à distance, à ceci près que c’est un coaching qui va chercher très loin son inspiration. Descartes ne se contente pas en effet de donner des recettes qui marchent, ou bien des méthodes tirées des dernières théories pseudo-scientifiques à la mode. Il creuse beaucoup plus loin dans l’explication : non seulement dans la science de son époque (notamment la médecine), mais plus profondément encore dans les racines métaphysiques du dualisme. Dans une lettre qu’elle lui écrit en 1643, Elisabeth fait donc part à Descartes de sa difficulté à comprendre comment deux substances aussi distinctes que l’esprit et le corps peuvent former ensemble une troisième substance. Ce qui prouve qu’Elisabeth n’est pas idiote et qu’elle a compris le problème du dualisme. Le 28 juin, Descartes lui envoie sa réponse, qui pourrait se résumer à peu près au conseil suivant : “Chère princesse, ne te prends pas trop la tête avec ces problèmes de métaphysique. Bisous, bien à toi. Ton Descartes”. Et Descartes de se proposer en modèle, racontant à la princesse qu’il s’est fixé lui-même pour règle de vie de ne jamais consacrer que “fort peu d’ heures par an” à l’étude de la métaphysique. Les sciences mathématiques sont beaucoup mieux loties, puisque Descartes confesse n’y consacrer que “fort peu d’heures par jour”. Et tout le reste du temps ? Réponse de Descartes : “j’ai donné tout le reste de mon temps au relâche des sens et au repos de l’esprit”.

La réponse de Descartes illustre le degré d’importance respective qu’il convient d’accorder à chacune des sections de l’arbre de la connaissance : la métaphysique ? Quelques heures par an, c’est amplement suffisant. Parce que ce n’est pas ce qu’il y a de plus important; ce n’est que la base, la fondation de la connaissance. Les racines existent pour permettre à l’arbre de croître; il ne faudrait pas s’imaginer que c’est le tronc qui est là pour permettre aux racines de croître. La “considération des figures et des mouvements” ? Quelques heures par jour, c’est ce qu’il faut. C’est beaucoup plus que le temps consacré à la métaphysique, parce qu’avec les mathématiques on rentre dans le dur de la connaissance. Avec elles, on parvient à percer les secrets de la nature. Mais il ne faut pas non plus y consacrer trop de temps, parce qu’on n’est pas quand-même un pur esprit ou seulement un sujet pensant, on est bien l’union d’un esprit et d’un corps. La grande affaire de notre vie n’est donc pas de penser mais de vivre et, dans la mesure du possible, de vivre aussi heureux qu’un homme peut l’être. Plutôt que de se demander comment penser l’union de l’esprit et du corps, qui est un redoutable problème métaphysique, Elisabeth ferait mieux de s’occuper à vivre. Non seulement, c’est ce qu’il y a de plus important, mais c’est en plus la façon la plus efficace de concevoir ce que c’est que l’union de l’âme et du corps. Non pas en théorisant cette union, mais en la vivant : “C’est en usant seulement de la vie et des conversations ordinaires, et en s’abstenant de méditer (...) qu’on apprend à concevoir l’union de l’âme et du corps”. Il y a donc chez Descartes une hiérarchie du savoir qui fait de la métaphysique non plus le terme ultime de la connaissance, mais seulement son point de départ. Le point ultime de la connaissance, ce sont les sciences pratiques : la médecine, la mécanique, la morale, et surtout la dernière qui est “le dernier degré de la sagesse”.

3) Or, dans ce domaine de l'épistémologie, la révolution cartésienne opère une redéfinition de ce que l'on appelle « connaître ». Classiquement, nous estimons que « connaître » est l'activité par laquelle la raison saisit la vérité. Il faudrait donc d'abord poser une vérité, qui existe en dehors de nous et qui ne dépend aucunement de nous, et tâcher ensuite de refléter cette vérité aussi fidèlement que possible. La raison, en tant qu'elle est une faculté de connaître, est considérée de ce point de vue comme une faculté soumise à la vérité et guidée par elle. Or, en posant l'existence du sujet connaissant au départ, Descartes inverse radicalement cette perspective : ce n'est plus au sujet de la connaissance de se régler sur une vérité qui viendrait d'abord ; c'est à la vérité de se régler sur la connaissance du sujet. La raison n'est plus alors une faculté qui vise à refléter un ordre des choses préexistant, c'est une faculté qui vise à mettre de l'ordre à la place d'un désordre apparent. Aristote écrivait : « ce n'est pas parce que j'ai raison de dire que tu es blanc que tu es blanc ; mais c'est parce que tu es blanc que j'ai raison de dire que tu l'es ». La philosophie moderne inaugurée par Descartes nous a appris à penser tout autrement : « c'est parce que j'ai de bonnes raisons de penser que tu es blanc que je peux affirmer que tu es blanc ».

4) Il en résulte du même coup que, dans cette perspective, le principe de la foi religieuse devient problématique. Conséquence que tirera explicitement la philosophie des Lumières du 18e siècle. En effet : le principe même de la foi commande de tenir pour objectivement certain ce qui, du point de vue de la raison, ne peut se prévaloir cependant que d'une incertitude subjective. Lorsque le croyant confesse sa foi l'expression « je crois » ne signifie pas en principe : « je crois, donc je ne suis pas certain » ; elle signifie au contraire : « je crois fermement » ; le doute n'est pas une vertu, mais au contraire le signe que la foi vacille : “Parmi les actes de l’intelligence, certains comportent une adhésion ferme sans cette espèce de réflexion, comme il arrive quand on considère les choses dont on a la science ou l’intelligence, car une telle considération est désormais formée. Mais certains actes de l’intelligence comportent une réflexion informe et sans adhésion ferme, soit qu’ils ne penchent d’aucun côté, comme il arrive à celui qui doute; soit qu’ils penchent davantage d’un côté, mais sont retenus par quelque léger indice, comme il arrive à celui qui a un soupçon; soit qu’ils adhèrent à un parti en craignant cependant que l’autre ne soit vrai, comme il arrive à qui se fait une opinion. Mais cet acte qui consiste à croire contient la ferme adhésion à un parti; en cela le croyant se rencontre avec celui qui a la science; et cependant sa connaissance n’est pas dans l’état parfait que procure la vision évidente; en cela il se rencontre avec l’homme qui est dans le doute, dans le soupçon ou dans l’opinion. (...) Et c’est par là que cet acte de croire se distingue de tous les actes de l’intelligence concernant le vrai ou le faux” (Somme Théologique, II-IIae, Question 1 article 1). Une telle attitude mentale (celle de la foi) ne peut paraître légitime que si nous supposons en principe que le sujet pensant n'est pas la mesure de la vérité. Si nous acceptons que cette vérité existe hors de nous et qu'elle ne dépend aucunement de nous, alors il est légitime que nous puissions recevoir en toute confiance une vérité que nous sommes intellectuellement incapables de fonder : “Quiconque se met à apprendre doit nécessairement commencer par croire, pour se trouver en état de parvenir à la science parfaite. Si l’on veut apprendre il faut croire. De là vient que, pour être en état de parvenir à la vision parfaite de la béatitude, l’homme doit auparavant croire Dieu comme un disciple, croit le maître qui l’enseigne” (ibid. article 3)

Mais il en va tout autrement dès lors que c'est le sujet de la connaissance qui devient le mètre étalon de la vérité. Dans ce cas, le fait de tenir pour certaine objectivement une vérité qui ne peut paraître que subjectivement incertaine (aux yeux de ma raison) est une attitude pour le moins discutable. Comment et au nom de quoi ce que ma raison tient pour intellectuellement douteux (par exemple la croyance que J-C est le fils de Dieu) peut-il être investi d'une certitude objective ? Il faut postuler alors qu'une force irrationnelle entre en jeu, une passion qui n'a rien à voir avec l'amour de la vérité. Tel est le principe du « fanatisme ». En toute logique, la force de ma croyance ne peut excéder la force des preuves que ma raison découvre à l'appui de cette croyance. Si ces preuves ne sont que probables, la force de ma croyance doit demeurer dans les limites de cette probabilité (« La religion dans les limites de la simple raison » est le titre d'un ouvrage de Kant). Je n'ai aucun droit de consentir absolument à une vérité que ma raison est incapable de prouver absolument. Seule la vérité scientifique, parce qu'elle est dûment démontrée, peut justifier une croyance pleine et entière.

5) Enfin, dans la mesure où, dans l'ordre du savoir, le sujet de la connaissance (le cogito) est posé avant l'objet de la connaissance, il en résulte aussi que ma connaissance n'a plus à se régler sur l'objet de la connaissance. Chez Aristote, chaque type de connaissance doit s'apprécier en fonction du type d'objet qu'il lui appartient de connaître : certains objets (par exemple les objets mathématiques) se prêtent à une connaissance d'un certain genre (la connaissance démonstrative) ; mais d'autres objets (par exemple les objets de l'éthique) ne peuvent en aucun cas revendiquer une connaissance du même type. Il ne faut pas exiger le même degré de rigueur en tout savoir, insiste Aristote. Mais reconnaître cela ne revient aucunement à admettre que les savoirs moins démonstratifs auraient moins de valeur intrinsèque que les savoirs proprement démonstratifs, c’est-à-dire scientifiques. Chaque savoir doit être approprié au genre d'objet qu'il cherche à connaître ; or, certains objets ne peuvent être proprement connus que de façon plus ou moins certaine parce qu'ils sont, en eux-mêmes, plus ou moins certains. Par exemple, si les objets de l'art relèvent d'un savoir-faire (teknè), c'est parce que ces objets n'offrent pas une régularité suffisante pour qu'on puisse énoncer à leur propos des vérités universelles. En ce domaine, on doit se contenter de vérités plus ou moins générales et qui tolèrent bien des exceptions... non point parce que la raison est impuissante à mieux les connaître, mais parce que la nature même de ces objets commande de les connaître de cette manière.

Or, à partir du moment où l'on met entre parenthèse l'objet de la connaissance et que l'on ne considère que le sujet de la connaissance (le cogito), que se passe-t-il ? Alors, on ne peut plus apprécier la connaissance qu'en fonction du degré de certitude qu'elle présente pour le sujet de la connaissance : du point de vue de ce sujet, une connaissance peut être plus ou moins certaine. Il n'y a plus à distinguer divers types de connaissance en fonction des divers objets de la connaissance. « Toutes les sciences, écrit Descartes dans les règles pour la direction de l'esprit, ne sont rien d'autre que la sagesse humaine qui demeure une et toujours la même, si différents que soient les objets auxquels elle s'applique ». Que la sagesse humaine demeure une et toujours la même, quels que soient les objets auxquels elle s'applique, cela veut dire que la connaissance se trouve désormais unifiée. Il n'y a plus différents types de connaissance, mais une seule connaissance plus ou moins certaine, et donc plus ou moins valable. A ce compte, la connaissance scientifique (parce qu'elle présente le plus haut degré de certitude) devient aussi le modèle absolu de la connaissance auquel toutes les autres connaissances doivent tendre idéalement. Une connaissance qui ne serait pas encore scientifique est, de ce point de vue, une connaissance dont la valeur demeure contestable. Tout savoir doit tendre idéalement à s'aligner sur la norme du savoir scientifique.

§24- Deuxième principe métaphysique de la science moderne : le “dualisme”

En ce sens, nous pouvons donc bien affirmer que le cogito cartésien pose le fondement métaphysique qui autorise non seulement l'existence du savoir scientifique mais plus encore : il pose la base métaphysique qui fait de ce savoir la norme exclusive de toute connaissance. Le cogito est donc la première vérité métaphysique dont il faut partir pour fonder (et comprendre) le régime de connaissance nouveau qu'inaugure la naissance de la science moderne.

Mais à cette première vérité il convient immédiatement d'en ajouter une deuxième : qui suis-je en effet, moi qui pense ?, se demande aussitôt après Descartes. Dans la mesure où le doute méthodique m'a conduit à remettre en cause l'existence du monde physique, donc aussi de mon propre corps, sans remettre en cause pourtant la certitude de ma propre existence, le cogito ne peut être défini en relation avec ce corps. A la question : « qui suis-je moi qui pense ? », je ne peux donc répondre qu'en formulant mon identité en tant que pur « esprit », c'est-à-dire en affirmant l'existence d'une substance irréductible au corps, une substance immatérielle. Cette distinction entre ce qui est purement physique (l'étendue) et ce qui ne l'est pas (l'esprit) se nomme dualisme. Or, il peut sembler assez étrange de poser un tel dualisme à la racine de la science moderne, comme ce qui la suppose et la rend possible. Dans la mesure où la science physique s'occupe des phénomènes observables et uniquement d'eux, on aurait en effet plutôt tendance à lier la science à une métaphysique matérialiste, pour laquelle seules existent les choses déterminées par l'étendue. Mais aussi étonnant que cela puisse paraître, il y a pourtant plusieurs (très) bonnes raisons de tenir fermement à ce dualisme métaphysique :

1) La première de ces raisons, est que ce dualisme permet d’instituer la distinction que nous faisons désormais entre “littéraires” et “scientifiques”. Aux uns, les scientifiques, la possibilité d’une connaissance objective qui porte sur les phénomènes étendus, visibles et observables. Aux autres, les littéraires, appartient le domaine exclusif de ce qui ne peut pas être décrit à la troisième personne, à ce qui n’a de réalité que subjective. Il est toujours possible de décrire objectivement ce qui se passe dans votre cerveau lorsque vous tombez amoureux ou lorsque vous éprouvez une émotion esthétique. Mais même si cette description est correcte, elle n’en passera pas moins à côté de ce qui est essentiel dans ce cas, à savoir : ce que vous éprouvez personnellement, à la première personne, lorsque vous tombez amoureux ou que vous vibrez d’émotion en écoutant une musique. Le problème, dans ce cas, n’est pas que notre savoir scientifique est insuffisant pour rendre compte fidèlement de ces états. Auquel cas, il n’y aurait aucune différence entre l’esprit et l’étendue, disons ici “le cerveau”. Si l’on veut réduire l’esprit au cerveau, c’est-à-dire si l’on veut nier la différence des deux substances, alors il faut qu’une description exhaustive du fonctionnement du cerveau humain puisse rendre compte de toutes les propriétés que nous attribuons à l’esprit. Mais si nous admettons que la propriété essentielle de l’esprit réside dans le fait qu’il est d’abord subjectif (“Je pense”), alors il est rigoureusement impossible que la connaissance du cerveau puisse jamais parvenir à rendre compte de l’esprit. Car le cerveau est une réalité objective. En étudiant le cerveau, nous pouvons dire qu’il y a à un tel endroit une décharge neuronale, ou bien que telle zone de mon cerveau s’active lorsque j’éprouve telle émotion ou que je pense à telle chose. Mais entre la description physique et ce que je vis, il y aura toujours un écart insurmontable. Physiologiquement, le sentiment amoureux est lié à tout un tas de réactions neuronales ou de réactions hormonales. Cela peut être décrit et compris objectivement. Mais si nous voulons savoir ce que cela fait, subjectivement, d’être amoureux, mieux vaut s’adresser à ceux que nous nommons les “littéraires”. Car on ne parle pas bien de l'amour si on met de côté tout "ce que cela fait" d'être amoureux !

2) La deuxième raison qui plaide pour le dualisme, c'est que la science moderne repose sur un principe méthodologique central qui est la distinction nette entre le sujet de la connaissance et l'objet de sa connaissance. Une connaissance scientifique se veut objective et elle ne peut l'être que si elle se garde de projeter sur l'objet qu'elle connaît des propriétés qui tiennent à la nature du sujet connaissant. C'est ainsi que je dois distinguer entre le phénomène physique lui-même (par exemple, la longueur d'onde de la lumière, ou la température) et la façon dont ma conscience perçoit ce phénomène (sous la forme de couleurs ou sous la forme d'un sentiment de chaleur). En ce sens, on peut bien dire que la science est dualiste parce qu'elle incite à séparer les propriétés objectives des phénomènes du monde étendu des propriétés subjectives de ma conscience.

Tel est en particulier le motif qui pousse la science physique moderne à rompre avec la physique finaliste d'Aristote. Dans l'appendice du livre I de l'Ethique, Spinoza montre comment l'idée d'un finalisme présent dans la nature se nourrit d'une projection anthropomorphe qui prête à la nature des intentions, au lieu de ne voir en elle qu'un pur mécanisme aveugle et sans conscience. Une explication scientifique de la nature n'a que faire des causes finales d'Aristote, précisément parce qu'elle refuse de projeter sur la nature étudiée les états de consciences de celui qui l'étudie.

Dans le même ordre d'idée, la thèse cartésienne des animaux-machines n'est rien d'autre que le refus de projeter sur les animaux les états de conscience proprement humains qui nous feraient complètement passer à côté de la singularité de la vie animale. Si la biologie doit être une science, alors il nous faut traiter les corps vivants comme des machines, certes très complexes, mais qui ne supposent pas d'autres principes d'explications que les seules propriétés de l'étendue observable. Refuser d'admettre ce principe reviendrait à soutenir une biologie pré-scientifique, dans laquelle les êtres animés ne pourraient être expliqués sans faire intervenir un principe d'animation que l'on appelle classiquement une « âme ». Or la science des corps vivants, dans la mesure où elle se veut « scientifique », peut difficilement faire intervenir l'idée d'une âme dans son travail de recherche. Un médecin qui voudrait vous soigner en mobilisant les vertus occultes de votre « âme » passerait, à juste titre, pour un sorcier ou un charlatan.

3) Plus largement encore, et c’est la troisième raison sérieuse qui plaide en faveur du dualisme, ce dernier permet de poser les bases d’une distinction essentielle entre ce qui est “extensionnel” et ce qui est “intensionnel”, et par là de donner une justification solide à l’affirmation de Galilée selon laquelle “le grand livre de la nature” serait écrit “en langage mathématique”.

Affirmer en effet qu’il faut distinguer nettement entre l’esprit et l’étendue, cela revient à placer hors du domaine de la science physique tout énoncé qui serait susceptible de faire intervenir des états de conscience. “Par le mot de penser, écrit Descartes dans les Principes de la philosophie, j’appelle tout ce qui se passe en nous de telle sorte que nous l’apercevons immédiatement par nous-mêmes; c’est pourquoi non seulement entendre, vouloir, imaginer, mais aussi sentir est la même chose que penser”. En logique, ce genre d’énoncés, qui font intervenir des croyances, des désirs, des opinions, des émotions… se nomment des “attitudes propositionnelles”. Des exemples d’attitudes propositionnelles sont : “Othello pense que Desdémone aime Cassio” (exemple que prend B. Russell dans problèmes de philosophie), ou “Copernic croyait que les planètes avaient des orbites circulaires” (exemple de Frege) ou “Philippe ignore que Tulius a dénoncé Catilina” (exemple de Quine).... Or, tous les énoncés de ce genre posent un véritable problème. Ce problème, le voici : prenons le cas d’un raisonnement logique dont la première prémisse serait : “Cicéron a dénoncé Catilina” et la prémisse 2 : “Cicéron est Tulius”. La conclusion logique que nous pouvons tirer est que Tulius a dénoncé Catilina. Je peux substituer au nom de Cicéron celui de Tulius sans que cela change rien. Je peux faire cette substitution salva veritate, autrement dit sans que remplacer le nom de Cicéron par celui de Tulius ne change rien à la vérité du fait énoncé par la phrase. Qu’on le nomme Cicéron ou Tulius, il n’en demeure pas moins au bout du compte que celui qui est désigné (“dénoté”) par ces deux noms différents est une seule et même personne !

Mais posons à présent un raisonnement qui fait intervenir des attitudes propositionnelles : prémisse 1 : Philippe ignore que Tulius a dénoncé Catilina; Prémisse 2 : Cicéron est Tulius. Dans ce cas, la conclusion : “Philippe ignore que Cicéron a dénoncé Catilina” serait fausse, car Philippe sait peut-être que Cicéron a dénoncé Catilina sans être toutefois au courant que Cicéron est Tulius. Prenons un autre exemple. Prémisse 1 : “Loïs Lane croit que Superman est courageux” ; prémisse 2 : “Clark Kent est superman”.... ici, vous voyez tout de suite qu’il serait logiquement faux de conclure : “Loïs Lane croit que Clark Kent est courageux”, parce qu’elle ne sait justement pas que son collègue journaliste est superman ! Cela signifie donc que les énoncés qui font intervenir des états de conscience ne permettent plus de faire ce qu’on a besoin de faire impérativement dans n’importe quel raisonnement démonstratif : substituer à des termes, d’autres termes dont la référence est strictement équivalente. Par exemple, substituer au terme “9”, le terme (3 * 3).

On dit que les énoncés de ce genre rendent la référence “opaque”. Dans le cas où ces énoncés font intervenir des croyances fausses, le résultat est pire encore. Othello est jaloux, il suspecte sa femme, Desdémone, d’être tombée amoureuse de Cassio. Mais il se trompe. Il n’y a aucune séduction d’aucune sorte entre Desdémone et Cassio. Othello se fait tout simplement des idées. La Desdémone qui est dans l’esprit d’Othello n’a rien à voir avec la Desdémone réelle, qui est une épouse fidèle, de la même façon que les planètes dans la croyance de Copernic n’ont rien à voir avec les planètes réelles dont le mouvement est elliptique. Ici, une substitution salva veritate serait rigoureusement impossible. Même si la référence est la même, on ne peut plus opérer de substitution salva veritate. On ne peut pas remplacer l’énoncé : “Othello pense que Desdémone-cette-traîtresse est amoureuse de Cassio” par l’énoncé : “Othello pense que Desdémone-cette-épouse-fidèle est amoureuse de Cassio”. Pourtant, c’est la même personne, mais le contexte de l’attitude propositionnelle rend impossible de remplacer l’une par l’autre deux expressions qui ont pourtant une référence identique..

Le problème est que les attitudes propositionnelles dépendent étroitement d’un langage “intensionnel” qui rend impossible toute espèce de démonstration. Un langage intensionnel est un langage dans lequel les mots ou les expressions ont une signification équivoque : deux mots ou deux expressions peuvent avoir une référence (ou dénotation) équivalente, et avoir pourtant un sens (ou connotation) complètement différent. Frege prenait l’exemple de l’expression “étoile du soir” et de l’expression “étoile du matin”, qui désignent la même chose (Vénus), mais en deux sens différents. Du point de vue de la référence, “étoile du soir” et “étoile du matin” sont deux expressions équivalentes; du point de vue du sens, elles sont pourtant distinctes. De même, les noms de Clark Kent et de Superman ont la même référence, mais le sens n’est pas le même : l’un est le super héros en cape et collants, l’autre le super héros caché derrière ses lunettes de journaliste. La référence des noms “Romain Gary” et “Emile Ajar” est strictement la même, mais dans un cas il s’agit du nom officiel et dans l’autre cas il s’agit d’un nom d’emprunt destiné à cacher sa véritable identité. Le sens est donc différent. Or, du point de vue de la réalité qui est désignée, la signification importe peu. Qu’on parle de l’étoile du soir ou de l’étoile du matin, ce qui compte c’est qu’on parle de la même chose. Qu’on parle des “animaux à sang chaud” ou des “animaux pourvus de reins”, là encore ce qui compte est que les deux expressions renvoient bel et bien à la même classe d’individus. La “signification” n’est vraiment pertinente que pour l’esprit du sujet pensant. Pour lui, cela fait une différence significative de nommer Vénus “étoile du soir” ou “étoile du matin”; pour lui, ce n’est pas du tout la même chose de parler de “Clark Kent” ou de “Superman”; pour lui, ce n’est pas la même chose de penser à Romain Gary et d’évoquer la figure d’Emile Ajar.

Si nous voulons donc évacuer toute ambiguïté dans la connaissance de la réalité, et pouvoir mettre en place un savoir démonstratif, il nous faut impérativement mettre entre parenthèses cette idée de signification -qui dépend de notre Esprit -en adoptant un langage qui serait exclusivement centré sur la référence. On appelle un langage de ce genre un langage “extensionnel”. Le propre d’un langage extensionnel est d’autoriser, pour toutes les expressions qui auraient la même référence, une substitution salva veritate. Or, le langage mathématique est un bien langage de ce genre. C’est un langage extensionnel. Ce n’est pas un hasard si Descartes oppose à l’esprit la substance “étendue”. Assimiler la réalité à la substance “étendue” revient à la considérer en effet comme une réalité purement extensive, qu’on peut réduire à de simples déterminations quantitatives dans l’espace. Contrairement aux qualités, qui font toujours intervenir une dimension subjective, donc un élément de signification, les déterminations quantitatives sont purement objectives. Faire référence à Desdémone en la considérant comme une odieuse traîtresse n’est pas la même chose que de penser à Desdémone en sa qualité d’épouse fidèle. La qualité qu’on lui prête ici et là est différente, mais quantitativement il s’agit toujours de la même personne. C’est cette détermination quantitative qui permet seule de distinguer avec netteté et sans ambiguïté possible les différents objets du monde (“être, dit le grand philosophie américain W.V. Quine, c’est être la valeur d’une variable”). En somme, en appelant “Étendue” la substance qu’il oppose à l’Esprit, Descartes fournit sa justification métaphysique à l’affirmation de Galilée : “le grand livre de la nature est écrit en langage mathématique”.

4) La quatrième raison qui plaide en faveur du dualisme est la suivante : s'il convient de ne pas projeter abusivement les propriétés de notre esprit sur les propriétés de l'étendue, il convient aussi inversement de ne pas projeter les propriétés de l'étendue sur les propriétés de notre esprit. Une telle attitude est couramment celle des enfants qui sont incapables de concevoir des idées sans y mêler des déterminations corporelles. L'idée d'une chose ne leur est concevable que s'ils sont capables de se la représenter sous la forme d'une image visuelle. Ainsi, par exemple, sont-ils incapables de concevoir une vérité morale autrement que par une anecdote ou une fable qui leur donne à voir cette vérité. Or, ce pouvoir de l'imagination est une réelle entrave à l'exercice d'une pensée abstraite. Pour connaître les lois de réflexion de la lumière, je dois faire abstraction de ce qui se présente à mon esprit sous la forme d'images visuelles. Quand mon imagination me présente un bâton plongé dans l'eau comme « brisé », je dois pouvoir faire abstraction de cette impression sensible pour m'élever à une véritable connaissance rationnelle. De même, ma connaissance d'un morceau de cire ne peut dépendre des impressions sensibles que ce morceau de cire occasionne dans ma conscience : sa couleur, son odeur, le son qu'il émet... Si je chauffe ce morceau de cire, sa couleur, son odeur et le son qu'il émet ne seront plus les mêmes. Pour le connaître scientifiquement je dois donc faire abstraction de ces qualités et m'efforcer de le saisir sous une forme mathématique, c'est-à-dire au moyen d'une modélisation abstraite : « Prenons pour exemple ce morceau de cire qui vient d'être tiré de la ruche : il n'a pas encore perdu la douceur du miel qu'il contenait, il retient encore quelque chose de l'odeur des fleurs dont il a été recueilli ; sa couleur, sa figure, sa grandeur, sont apparentes ; il est dur, il est froid, on le touche, et si vous le frappez, il rendra quelque son. Enfin toutes les choses qui peuvent distinctement faire connaître un corps se rencontrent en celui-ci. Mais voici que, cependant que je parle, on l'approche du feu : ce qui y restait de saveur s'exhale, l'odeur s'évanouit, sa couleur se change, sa figure se perd, sa grandeur augmente, il devient liquide, il s'échauffe, à peine le peut-on toucher, et quoiqu'on le frappe, il ne rendra plus aucun son. La même cire demeure-t-elle après ce changement ? Il faut avouer qu'elle demeure et personne ne le peut nier. Qu'est-ce donc que l'on connaissait en ce morceau de cire avec tant de distinction ? Certes ce ne peut être rien de tout ce que j'y ai remarqué par l'entremise des sens, puisque toutes les choses qui tombaient sous le goût, ou l'odorat, ou la vue, ou l'attouchement ou l'ouïe, se trouvent changées, et cependant la même cire demeure. Peut-être était-ce ce que je pense maintenant, à savoir que la cire n'était pas ni cette douceur de miel, ni cette agréable odeur de fleurs, ni cette blancheur, ni cette figure, ni ce son, mais seulement un corps qui un peu auparavant me paraissait sous ces formes et qui maintenant se fait remarquer sous d'autres. » (Deuxième méditation)

Le dualisme ne garantit donc pas simplement que les phénomènes physiques doivent s'expliquer uniquement par des causes physiques mathématisables; il garantit aussi que la raison qui permet de les expliquer sera purement rationnelle, et non rendue confuse par l'influence de l'imagination. Des phénomènes physiques, réduits à de pures propriétés de l'étendue, ne peuvent être scientifiquement connus que par une raison délestée de toute impression sensible : « lorsque nous avons atteint l'usage entier de notre raison, et que notre âme, n'étant plus sujette au corps, tâche à bien juger des choses, et à connaître leur nature, bien que nous remarquions que les jugements que nous avons faits lorsque nous étions enfants sont pleins d'erreurs, nous avons assez de peine à nous en délivrer entièrement, et néanmoins il est certain que si nous manquons à nous souvenir qu'ils sont douteux, nous sommes toujours en danger de retomber en quelque fausse prévention. Cela est tellement vrai qu'à cause que dès notre enfance nous avons imaginé, par exemple, les étoiles fort petites, nous ne saurions nous défaire encore de cette imagination, bien que nous connaissions par les raisons de l'astronomie qu'elles sont très grandes : tant a de pouvoir sur nous une opinion déjà reçue » (Principes de la philosophie). C’est ainsi que pour Bachelard, la représentation sensible est le premier obstacle épistémologique que la science doit vaincre

5) La cinquième raison qui plaide en faveur du dualisme prolonge cette quatrième raison. Si l'esprit, dans son activité rationnelle, doit être affranchi du pouvoir fallacieux de l'imagination, il doit aussi plus largement être affranchi de toute influence que les corps sont susceptibles d'exercer sur son activité. Le scientifique doit tâcher de s'affranchir autant que possible d'une condition mondaine, celle de son corps, qui limite grandement son pouvoir de connaissance. Enfermés dans les limites de ce monde, nous resterions incapables de penser le monde d'un point de vue extérieur. Dans La condition de l'homme moderne, H. Arendt voit ainsi à l’œuvre dans l'astronomie moderne un véritable processus d' « aliénation au monde » qui donne au sujet pensant le statut d'un observateur extérieur, désengagé de son enracinement terrestre : « Ce qui distingua le plus nettement la nouvelle conception du monde, non seulement de celle de la Renaissance affamée d’expérience, ce fut l’idée qu’une même sorte de force extérieure dût se manifester dans la chute des corps terrestres et dans les mouvements des corps célestes. (….) L’antique séparation du Ciel et de la Terre fut abolie et (…) s’effectua l’unification de l’univers, en sorte que désormais rien de ce qui se passe dans la nature terrestre ne fut considéré comme un événement purement terrestre. On déclara tous les événements soumis à des lois universellement valables, au plein sens du mot -ce qui signifie entre autres choses : valables dans une perspective plus vaste que l’expérience sensorielle humaine (même aidée des plus puissants appareils), plus vaste que la mémoire humaine et que l’apparition de l’homme sur terre, plus vaste même que l’apparition de la vie, et de la Terre. Toutes les lois de la nouvelle science astrophysique se formulent du haut du point d’Archimède et ce point est probablement situé bien plus loin de la Terre, il a sur elle beaucoup plus de pouvoir que n’osèrent jamais l’imaginer Archimède ni Galilée ».

Que le régime de la science moderne introduit une rupture avec le monde que nous habitons, c'est ce qui se donne à voir (dans ce texte de Arendt) non seulement dans le fait que la science nous place en position d'extériorité par rapport au monde que nous habitons, mais aussi dans le fait qu'elle nous place en position d'extériorité par rapport à ce qui rend pour nous ce monde habitable : le fait qu'il soit à la mesure de notre « expérience sensorielle » et de notre « mémoire ». Le monde dans lequel nous habitons est non seulement un monde auquel nous ne sommes pas étrangers (puisque nous l'habitons), mais il est aussi réciproquement un monde qui ne nous est pas étranger (puisque c'est le monde que nous percevons avec nos sens et dont l'histoire est aussi vieille que la mémoire des hommes). Or, c'est ce monde familier que la science moderne contribue à rendre définitivement étranger, en rompant avec la commune mesure de notre sensation.

C’est d'ailleurs cette façon d’être devenu comme étranger au monde qui alimente certaines des remarques angoissées de Pascal dans les pensées. Qu'il regarde vers le ciel, et au lieu de son monde familier l'homme se verra soudain perdu au sein d'une immensité infinie auprès de laquelle il n'est rien : “le silence éternel de ces espaces infinis m’effraie”. Qu'il regarde au contraire sous ses pieds, dans la matière qui constitue toutes choses, et il verra un autre univers infini s'ouvrir devant lui, constitué de choses si petites, si proches du néant, qu'elles échappent à sa perception : “Qu'un ciron lui offre dans la petitesse de son corps des parties incomparablement plus petites, des jambes avec des jointures, des veines dans ces jambes, du sang dans ces veines, des humeurs dans ce sang, des gouttes dans ces humeurs, des vapeurs dans ces gouttes; que, divisant encore ces dernières choses, il épuise ses forces en ces conceptions, et que le dernier objet où il peut arriver soit maintenant celui de notre discours; il pensera peut-être que c'est là l'extrême petitesse de la nature. Je veux lui faire voir là dedans un abîme nouveau. Je lui veux peindre non seulement l'univers visible, mais l'immensité qu'on peut concevoir de la nature, dans l'enceinte de ce raccourci d'atome. Qu'il y voie une infinité d'univers, dont chacun a son firmament, ses planètes, sa terre, en la même proportion que le monde visible; dans cette terre, des animaux, et enfin des cirons, dans lesquels il retrouvera ce que les premiers ont donné; et trouvant encore dans les autres la même chose sans fin et sans repos, qu'il se perde dans ses merveilles, aussi étonnantes dans leur petitesse que les autres par leur étendue; car qui n'admirera que notre corps, qui tantôt n'était pas perceptible dans l'univers, imperceptible lui-même dans le sein du tout, soit à présent un colosse, un monde, ou plutôt un tout, à l'égard du néant où l'on ne peut arriver ?” . La science moderne nous découvre cet horizon nouveau, au sein duquel nous nous retrouvons perdus entre un infiniment grand et un infiniment petit qui n'ont, l'un et l'autre, plus rien à voir avec un monde humain. D’où le malaise exprimé par Pascal : « Car enfin, qu'est-ce que l'homme dans la nature ? Un néant à l'égard de l'infini, un tout à l'égard du néant, un milieu entre rien et tout ».

La façon dont la science moderne nous désolidarise de notre rapport au monde pourra être encore mieux comprise si nous faisons ici une comparaison avec le dualisme platonicien. Pour Platon aussi la perception que nous avons des choses sensibles devait être dépassée, mais il s'agissait moins par là de rompre avec la perception que de rompre plutôt avec les choses sensibles. En aucune façon il ne s'agissait, comme pour Descartes, de rompre avec la perception comme moyen d'accès au monde physique. Il s'agissait seulement de rompre avec ce monde physique lui-même, qui nous aveuglait à la présence du lieu intelligible. Pour la science moderne, au contraire, c'est bien avec la perception comme mode d'accès privilégié et immédiat au monde physique qu'il s'agit de rompre d'entrée de jeu. Ce n'est donc plus notre accès au monde intelligible qui suppose que nous rompions avec la perception ; c'est notre accès à la réalité ici-bas qui suppose plutôt que nous rompions avec le monde familier de la perception, comme en témoigne l'exemple cartésien du morceau de cire. Pour la science physique, il ne s'agit pas de dépasser ce « monde » sensible pour tendre vers un «lieu » intelligible plus vrai et plus authentique ; il s'agit de faire son deuil de l'idée même de « monde » (mundus, lieu habitable), afin de nous mouvoir désormais dans un espace infini, ouvert et uniforme, accessible à des instruments de mesure qui permettent de compenser ce que la perception humaine garde de grossier et d'anthropomorphe.

C'est cette façon de dissoudre le monde sous nos regards qui constitue le motif ironique des premières lignes du roman magnifique de Geroges Musil : « On signalait une dépression au-dessus de l'Atlantique ; elle se déplaçait d'ouest en est en direction d'un anticyclone située au-dessus de la Russie, et ne manifestait encore aucune tendance à l'éviter par le nord. Les isothermes et les isothères remplissaient leurs obligations. Le rapport de la température de l'art et de la température annuelle moyenne, celle du mois le plus froid et du mois le plus chaud, et ses variations mensuelles apériodiques, était normal. Le lever, le coucher du soleil et de la lune, les phases de la lune, de Vénus et de l'anneau de Sature, ainsi que nombre d'autres phénomènes importants, étaient conformes aux annuaires astronomiques. La tension de vapeur dans l'air avait atteint son maximum et l'humidité relative était faible. Autrement dit, si l'on ne craint pas de recourir à une formule démodée mais parfaitement judicieuse : c'était une belle journée d'août 1913 » (Musil, L'homme sans qualité)

6) Enfin, la sixième raison qui motive le dualisme est d’ordre institutionnel. Elle concerne la place de la science au sein de la cité, et plus spécifiquement le rapport du savoir scientifique avec le pouvoir politique. Dans la deuxième partie du Discours de la méthode, Descartes pose une distinction très nette entre la liberté totale dont il prétend disposer en tant que sujet pensant (en tant que savant) et l'obéissance à laquelle il reste assujetti en tant que citoyen, membre d’un corps politique. Le droit qu'il s'accorde, dans le domaine de l'esprit, de pouvoir rejeter toutes les opinions reçues et de faire entièrement table du rase du passé s'associe au devoir qu'il s'impose, dans le domaine politique, de rejeter toute velléité révolutionnaire. Dans le domaine politique, en effet, il n'est pas légitime de prétendre reconstruire entièrement et par les fondations un ordre politique nouveau : « Ces grands corps sont trop malaisés à relever étant abattus, ou même à retenir étant ébranlés, et leurs chutes ne peuvent être que très rudes. Puis, pour leurs imperfections, s'ils en ont, comme la seule diversité qui est entre eux suffit pour assurer que plusieurs en ont, l’usage les a sans doute fort adoucies, et même il en évité ou corrigé insensiblement quantité, auxquelles on ne pourrait si bien pourvoir par prudence ; et enfin elles sont quasi toujours plus supportables que ne serait leur changement, en même façon que les grands chemins qui tournaient entre les montagnes, deviennent peu à peu si unis et si commodes, à force d'être fréquentés, qu'il est beaucoup meilleur de les suivre, que d'entreprendre d'aller plus droit, en grimpant au-dessus des rochers et descendants jusques aux bas des précipices. C'est pourquoi je ne saurais aucunement approuver ces humeurs brouillonnes et inquiètes, qui, n'étant appelées ni par leur naissance ni par leur fortune au maniement des affaires publiques, ne laissent pas d'y faire toujours en idée quelque nouvelle réformation ».

Mais cette prudence requise dans l'ordre politique s'oppose, dans le domaine de la connaissance théorique, à la totale liberté que doit s'accorder l'esprit de mettre à bas toutes les opinions reçues jusque là en sa créance : «Il est vrai que nous ne voyons point qu'on jette par terre toutes les maisons d'une ville pour le seul dessein de les refaire d'autre façon et d'en rendre les rues plus belles ; mais on voit bien que plusieurs font abattre les leurs, pour les rebâtir, et que même quelquefois ils y sont contraints, quand elles sont en danger de tomber d'elles-mêmes, et que les fondements n'en sont pas bien fermes. (...)Pour toutes les opinions que j'avais reçues jusques alors en ma créance, je ne pouvais mieux faire que d'entreprendre une bonne fois de les en ôter, afin d'y en remettre par après d'autres meilleures, ou bien les mêmes lorsque je les aurais ajustées au niveau de la raison. Et je crus fermement que par ce moyen je réussirais à conduire ma vie beaucoup mieux que si je ne bâtissais que sur de vieux fondements et que je ne m'appuyasse que sur les principes que je m'étais laissé persuader en ma jeunesse, sans avoir jamais examiné s'ils étaient vrais. ».

L'exemple architectural que prend ici Descartes indique clairement la nature du privilège que, au nom même du dualisme, l'esprit revendique pour lui-même : autant le citoyen n'a aucun droit de démolir l'édifice de la cité pour prétendre la refonder à neuf, dans une ardeur réformatrice qui ferait plus de mal que de bien ; autant cependant la solitude dont il jouit en tant que sujet pensant n'ayant à faire qu'à lui-même l'autorise à remettre de l'ordre dans sa propre maison et à la rebâtir à neuf en partant de nouvelles fondations. L'homme de science, le savant, revendique ainsi pour lui-même une totale liberté d'examen, qui assure son indépendance à l'égard de tout pouvoir politique. La distinction entre le domaine de l'esprit et le domaine des corps garantit en droit l'indépendance mutuelle du savant et du politique.

§25- Le problème du dualisme

La position cartésienne est remarquablement cohérente, en ce qu’elle fournit au tronc de la science physique moderne les racines métaphysiques qui permettent de justifier et de fonder ce savoir. Mais cette fondation métaphysique de la science moderne ne va pas non plus sans poser quelques problèmes.

Le premier de ces problèmes porte sur la thèse dualiste. En dépit de tous ses avantages, cette thèse n’en pose pas moins de redoutables difficultés, qui alimentent tout un courant de la philosophie contemporaine, notamment aux Etats-Unis, où de nombreux penseurs tentent de résoudre les impasses du “mind-body problem”. Mais depuis le 17e siècle, les philosophes sont très conscients de cette difficulté, qui va occuper tour à tour Malebranche, Spinoza, Leibniz, Kant… Chacun de ces auteurs va tenter d’apporter une solution à l’épineuse question que pose le dualisme : si l’esprit et le corps sont deux substances distinctes, comment font-elles pour interagir. C’est le problème dit de “la communication des substances”.